2013年07月13日

『大転換期を生き抜く』1-4.バブル経済という人工輸血装置~アベノミクスの本質~

みなさんこんにちは。

「大転換期を生き抜く」シリーズ第4回目を迎えました。

世間では参議院選挙が近づいてきましたね。憲法改正や原発、TPP参加など争点は様々ですが、安部政権の経済政策「アベノミクス」への評価が今選挙の最大の争点となりそうです。

アベノミクスのおかげで景気が回復している、というメディアの声とは裏腹に、実感としてなかなかそれを感じることができません。

しかし、某経済番組では、『1000万円級の高価な時計が飛ぶように売れている』と特集が組まれ、SNS上では『実感がないなんてバカなことを言うやつがいるが、すでに儲けている人は儲けている』といった声も散見され、身近な不動産業の友人からも『億ションがどんどん売れる』という嬉々とした話も聞きます。

ということは富裕層がまず潤い、経済が回れば、つまり、「待っていれば庶民の生活も良くなる」と楽観視していれば良いのでしょうか?

はたまた「一時のバブル」として泡と消えるのでしょうか?

本テーマでは、これまでに、70年代に物的飽和による豊かさが実現したことをデータで示し(リンク)、国家と市場の関係(リンク)、過去から現代における経済理論(リンク)について追求してきました。

そこで今回は、経済政策を考える上で、過去のバブル経済について振り返り、その本質を追求した上で、改めて現在の経済政策を考えてみたいと思います。

■2.バブル経済の本質とは

1)バブルの起源そもそもバブルって何?ということで、これまでの歴史を振り返ってみましょう。

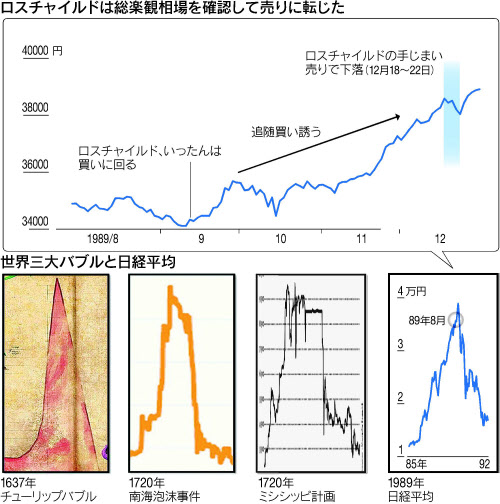

まず、過去のバブルを下の絵に整理しました。

こうしてバブルの歴史を俯瞰してみると、欧米先進国がバブルの基点となり、その後、経済的に急成長を遂げた国や地域が名を連ねているのが分かります。これは一見すると「経済成長はバブルとともにある」という風に見えます。

そうだとすれば、現在のこの停滞した経済の突破口は、もしかしてバブルが発生することなのでしょうか??

一方で、次々と国を変え品を変え、バブルが数珠繋ぎのように発生しているようにも見えます。そしてその国々が現在不況下にいるということは、関連するのかもしれません。

もう少し、詳しく見ていきましょう。

2)バブルはなぜ起こる?~金余りと根拠のない信用=幻想価値の形成~

次に、具体的にいくつかの事例を紹介します。

○チューリップバブル(1637)オランダ 「世界で初めてのバブル・豊かさ→投資へ」

対スペイン戦争に勝利し、空前の繁栄に沸いていたオランダ国民の所得は最高水準となっていた。富裕層の間で金余りが発生し、その矛先は当時手に入りにくく高値がついていたチューリップの球根に向かう。

一時は馬車小屋のついた敷地よりも高値で取引された球根は、パン職人や農家などの一般庶民も購入する熱狂的市場となった。

しかし、1637年2月、高騰しすぎた球根に全く買い手がつかなくなり、価格が大暴落。

手形は不渡りとなり、支払いきれない多数の債務者が現れ、破産者や自殺者が急増した。

○南海会社バブル(1720)イギリス「国の財政危機→幻想価値の創出」

イギリスの財政危機を救うため、1711年、政治家ロバート・ハーリーが赤字国債引受先として、政府系奴隷貿易・南海会社を設立した。

しかし、本業は全く振るわず、国債を引き受けるどころではなかった同社は、国債との時価等価交換という錬金術を生み出した。

政府保証の国債引受先ともあって、空前絶後の投機ブームに発展。資金をだぶつかせていた中産階級の格好の投資対象となった。その後、王侯貴族から庶民までが投資するまでにいたるが、南海会社の実態(実利を全く上げていない)が明らかになるとともに暴落した。

○不動産バブル(1985)日本「国の財政危機→市場への資金注入→幻想価値の創出」

アメリカの圧力から1985年プラザ合意がなされ、一挙に円高ドル安が進んだ結果、日本は不況に陥る。そこで、金融緩和・低金利政策を取ることで、市場にカネを流通させ企業が融資を受けやすくし、企業の新工場建設や新事業への投資を期待した。

しかし実際は土地神話幻想を背景に、銀行からの融資を土地購入に充て、土地価格上昇→売却といった企業が相次ぎ、土地・不動産がハイパーインフレへと向かう。

さらに銀行員=金貸しは一般の土地所有者にもマンション建設や融資の話をもちかけ、庶民を巻き込んだ一大バブルを築き上げた。その後、上がりすぎた株価・地価は、大口の投資家が手放したことで、一般投資家に波及し、一気に大暴落した。

以上、代表的な過去の3つのバブルについて概略を述べました。

これらに共通する事は

①お金が余っている

②限定的な投資対象が存在する

③投資によって高い利益が得られるという風評が存在する

以上3点です。これは、とりもなおさず、バブル経済の成立条件と言えるでしょう。

一つずつ見てみると、

・まず、お金が余っている状態は、貿易などによってナチュラルに国家と市場が繁栄している場合でも成立しますし、低金利政策などで人工的につくり出すことも可能です。

・次に、投資対象。これは、ある意味「何でも良い」と言えます。チューリップの球根は希少性のみに頼っている点で投資対象としては弱い気がしますが、バブルがない状態でも相応の価値があると認められるものであれば何でも投資対象になります。

・最後に、高い利益が得られるという風評、これがバブルの本丸でしょう。儲かるという確たる根拠はありません。その意味で風評です。が、皆がそう思っている状態が、風評を信用に変えます。

皆がそう思っている限りは、根拠のない信用=幻想が形成可能です。金余りは人工的にでもつくれるし、投資対象は何でも良いのですから、バブル経済成立の最終条件は、特定の幻想価値を如何に形成(ねつ造)するかがポイントになると考えられます。

日本のバブル以降、中南米バブル、ITバブル、米国住宅バブルなど、バブルはあちこちで起こっています。が、規模の大小はあるものの、構造は変わりません。ITとか住宅とか、特定の対象に幻想価値を与えて、過剰な投資を誘導するものです。

以上がバブルの成立条件です。

3)バブルの構造 ~市場は拡大を停止した~

しかし、そもそもこのバブルの考え方というのは、『市場は拡大するもの』という大前提の基に成立しています。以下にバブルの構造を示したものがありましたので補足しながら引用します。

-潮流4:輸血経済(自由市場の終焉)より引用-

(http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=213680)

’70年、三種の神器が行き渡り、ほぼ豊かさが実現されると、物的充足が飽和限界に達したことによって需要が頭打ちとなり、市場は拡大を停止するしか無くなった。

需要の頭打ち(→市場縮小)に危機感を感じた財界、政界および学者、官僚、マスコミの者たち(以下、特権階級と呼ぶ)は、不足する需要を補うために、今日までに900兆もの資金を市場に流し込んできた。そして残されたのが、もはや返済不可能な国の借金である。

70年代、先進諸国で豊かさが実現し、人々は貧困を脱しました。豊かになった人々はモノを買わなくなっていきます。確かに現在も貧しい人はいるし、次々と新製品が出されそれを購入している社会の状況を見るとわかりにくいかもしれません。

分かりやすい例で言えば、テレビ。テレビはもはや一般庶民のほとんどに行き渡っており、画質や画面の大きさも十分な製品が揃っています。それでもなお、さらに高画質な商品が開発されたり、附加的な機能(ネットができる・録画ができる)が備えられてりしていますが、もはや人々にとっては十分な性能です。

そうなると当然需要は頭打ち。市場はこれ以上拡大することはないにも関わらず、新しい製品が生産され続け、経営は逼迫していきます。しかし、政府と企業はいつまでたっても、「不況のせいで」モノが売れないと信じ続けているのです。

そして、危機感を感じた政府が行うのは、市場への資金注入です。そのやり方は先にも述べたような金融緩和や低金利政策。

ところが、

’70年以降の大本営が発表するGDPから、毎年市場に注入された国の借金(国債・地方債etcの借入金)によって作られた人工需要を引くと明らかなように、毎年のGDPはマイナス成長となる。

つまり、自由市場は、豊かさが実現された’70年以降、縮小過程に入ったのである。

現在の市場は、国家による資金注入という輸血装置によって生き延びている人工市場なのであって、決して自然な需要と供給に委ねられた自由市場なのではない。

日本のGDPは近年まで、右肩上がりで成長してきたと一般的には思われていますが、それは国が市場に借金による資金を投入していたからであり、実は市場はもう’70年から縮小を始めていました。つまり、今の市場は国からの資金注入によって、かろうじて生き延びている人工的な市場と言えるのです。

従って、当然、大きな歪みが発生してくる。需要が飽和している所に、巨額なマネーを流し込んでも、市場は余分なマネーでジャブジャブになるだけである。しかし、いくらマネーでジャブジャブになっても、常に供給過剰・需要不足なのでインフレにはならない(=余分なマネーが吸収されない)。

そこで、必然的に余分なマネーは土地や株式etc供給に限界のある投機商品に流れ込み、投機商品のハイパーインフレ=バブルを生み出す。こうして’85年以降、日本経済は世界の先頭を切って、バブルによってGDPを水膨れさせる偽りの経済=バブル経済に突入していった(続いて’90年以降、米欧はもちろん、新興の中露も巻き込んで世界中がバブル経済に突入してゆく)。つまり、’85年以降、市場はバクチ経済の段階に突入したのである。

しかし、国家が注入する資金は、もはや需要が頭打ちになった市場社会の中では消費行動の後押しにはならず、余った資金によって、投資行動を促進するだけになってしまいます。

従って、

市場拡大停止→財政悪化→国家の市場への資金注入→需要減による金余り

→投機商品への投資→ハイパーインフレ=バブル発生

という図式によってバブルが発生するのです。

このことは(1)であげた、バブルが経済回復の突破口かも?という考え方が誤りであったことを示しています。

確かに、経済成長(国の繁栄)による金余りでバブルが発生することもあります。

しかし、その実ほとんどのバブルが、財政危機や負債解消のために『国家と市場が共犯関係を結び、人工的に作り出した』ものでした。

成長が頭打ちになった先進国が市場にカネをばら撒いて強引に需要を作ろうとするも、需要がないことにはそのカネは余ってしまう。その余剰分がまだ発展途上のアジア・中南米へと向いていったのが過去のバブルの実態だったのです。

(4)バブルが崩壊するとどうなる?

そして私たちが知るべきは、バブルが終わる(崩壊する)とどんなことが起こるのかということです。

一つは、巨額な負債の発生です。

当然返しきれない負債が人々に圧し掛かり、多くの投資家が路頭に迷うことになり、経済も不況に陥ります。

二つ目は、政府の財政対策(補填)です。

国債を発行し、公共投資などの名目で市場にカネを流通させて経済の活性化を図ります。

ここまで来ると気づくことがありませんか?

市場拡大停止→財政悪化→国家の市場への資金注入

→需要減による金余り→投機商品への投資→ハイパーインフレ=バブル発生

↑ ↓

経済対策という国家の資金注入←←経済不況・財政悪化←←崩壊

そうです。上記のようにバブルを繰り返すことになるのです。

より分かりやすく図にしたものがあります。

これがバブルのサイクル構造であり、本質です。

こうして歴史は繰り返し続けてきたのです。

■3.アベノミクスとバブル

こういった視点で見ると、現在のアベノミクスはどう捉えることができるのでしょうか。

アベノミクスで掲げている3本の矢と呼ばれる経済政策の中でも、一番の目玉が「大胆な金融政策」です。

具体的には、日銀法改正も視野に入れたインフレターゲットの導入(2%の物価目標)です。これによって日銀は2014年から毎月13兆円、年間に156兆円という膨大な額の短期国債を無期限に買い入れることになりました。

その結果、だぶついた資金は行き場を失って為替・株式市場へと流れ、円安、株高が一段と進み、併せて緊急経済対策という名目の総額20兆円規模の膨大な資金が公共事業費等に回されることによって、「資産インフレ」が発生することになるでしょう。

・・・これってやっぱり「バブル」ですよね。

現在の政策では、これまで繰り返してきたバブル経済となんら変わりはないということが分かります。景気を回復させるにはバブルをつくるしか方法がないと考えているのかもしれません。

しかし、今までとなんら変わりはないのはその政策だけで、そのバブルの影響は今までの比にならないほどの危険性を秘めているようです。

~日銀アベノミクスに取り込まれる~より引用です。

(http://www.y-asakawa.com/Message2013-1/13-message08.htm)

今回のアベノミクスには2つの危険が伴っていることだけは頭に入れておいて頂きたい。一つは「ハイパーインフレの発生」、もう一つは財政破綻による「日本国債の暴落」である。物価が上がるということは金利上昇につながり、それは 財政破綻と国債の金利上昇(価格の下落)へも通じていることを忘れてはならない。公共事業投資もその要因の一つである。

だからこそ、日銀が政府の意のままに大量に紙幣を発行することによって起きる最大の副作用として心配されているのが、他ならぬハイパーインフレと国債の暴落なのである。

そもそも国債は国家による国民の税金の前借です。その国への信用が国債の担保となって借金ができるのです。インフレによって物価が上がり、円の価値が下がれば、国債の価値が減少するため、国債を売るためには金利を上げざるを得なくなります。しかし、これ以上金利が上昇すれば、もはや返済不可能な額となり一気に日本の信用が失墜=日本国債の大暴落=国家破産となるのです。

(例えば、国債価格が10%下がれば政府・金融機関の損失は104兆円にものぼり、リーマンショックやサブプライムローン以上の大きさとなるという試算もなされています※参考URL)

もう一つ恐ろしいのが、バブル崩壊のツケを払うのは他でもない国民全員だということです。

バブルは引き起こした人物も崩壊させた人物も特定することができません。

それゆえに誰が悪いという追求のないままに個人の責任に置き換えられ、救済を行なうのが国家であるという絵になります。そしてその救済のためには消費税増税は仕方ありませんよね?という世論が形成されていきます。

つまり、バブルによって庶民が潤うことはなくとも、苦しむことはありえるのです。

4.まとめ

今回、過去のバブルの構造を改めて探ってきました。

大事なポイントは、

●バブルは国家と市場の共犯関係により人工的につくられてきた

●バブルは「不況→経済政策→金余り→バブル→崩壊→不況・・・」のサイクルとなり、歴史的に、その対象を変えては繰り返してきた

●もはや市場は拡大を停止し、市場拡大を前提としたバブルは成立しない

●バブルが崩壊すれば、多数の企業や大勢の一般投資家が多額の負債を背負い、不況に陥る

そして『アベノミクスは正真正銘のバブル』であり、バブルである以上崩壊することが大前提なのです。バブルが崩壊すれば私たちもそのツケを支払わざるを得ません。

これらを踏まえると冒頭に書いた「待っていれば庶民の生活も良くなる」と楽観視できるかという疑問の答えは、『良くなるどころか、決して一般の私たちも楽観視できないまったなしの危機的状況だ』ということになります。

(一つの国の国債暴落は連鎖し、世界的な国家破産に繋がり、紙幣が紙くずになる可能性もある)

今や私たちは、「あらゆる政策や理論が破綻をきたしている危機的状況にいる」という事実を冷静に受け止める必要があります。まさに生きるか死ぬかの大転換期に直面しているのです。

ではこれからどうしていくべきなのか?それをさらに今後の記事で深めていきます。

しかしそう考えると、そもそもこれらの経済システムの根幹を担う“お金”っていったい何なんなんでしょう?そんな疑問も沸いてきました。

それを次回のテーマとし、次代の可能性を見出していきましょう!

お付き合いありがとうございました。

みなさん、決して安易にバブルの高揚感に乗せられて投機商品に手を出してはいけませんよ!

もっと勉強したい方はこちらを参考にしてください↓

・いよいよソブリンリスク(国債リスク)へ①~国債のデフォルトとは

・いよいよソブリン・リスクへ~4.資本の自由化後の、中央銀行の通貨印刷はどんな結果をもたらすか?

・わが国政府の、50兆円枠の株価対策の帰結(吉田繁治)-政府の資金源の検討をすれば、2.2%の金利上昇で国家破産

・アベノミクスの本質は、米ドル・米債買いによる米国FRB救済か?

・国債暴落後の世界経済はどうなる?

- posted by nori at : 20:27 | コメント (0件) | トラックバック (0)

コメントする