2013年09月18日

大企業とはいかなる存在か?(後編) 大企業の歴史と終焉⇒これからは共同体の時代

この画像はこちらからhttp://daiwariki.blog33.fc2.com/blog-entry-1065.html

大企業の実態を解明するシリーズも最終回です

前編では大企業の病を、そして中編では病を生み出す大企業に所属する人たちの意識を分析してきました。

大企業とはいかなる存在か?(前編)~連続する不祥事、大企業の実態は?~

大企業とはいかなる存在か?(中編)~大企業で不祥事が起こるのはなぜ?~

近年、大企業の不祥事が目につきます。その原因は何か?

これまでの追求で、企業の統合軸であった私権圧力が衰弱し指揮系統が機能しなくなったこと、市場縮小の時代には試験エリートの経営者では答えが出せないことなどが見えてきました。

では、大企業がこのような状況になったのは、なぜなのか?

この問題をより深く追究するため、今回は、日本の大企業が成長発展してきた歴史をひもとき、大企業の存在基盤を明らかにします。

その上で、今後、大企業はどうなっていくのかを考えたいと思います

1.日本の「大企業」はどのように形成されたのか?

2.戦後の市場拡大と「大企業」の発展

3.1970年~「大企業」はどのような道を進んだのか?

4.大企業と大衆の意識が乖離してきているのは、なぜか?

5.大企業時代の終焉⇒共同体企業ネットワークの時代へ

1.日本の「大企業」はどのように形成されたのか?

・日本に大企業が登場するのは明治維新後、富国強兵の国策に乗って急速に発展しました。当時は欧米列強の圧力から、このままでは日本も欧米の植民地になってしまうおそれがあり、日本も富国強兵・殖産興業を強化し、市場競争に打って出る必要がありました。このような状況の中で、官営企業払い下げ、産業革命、戦争による軍需ブームなどによる産業発展を経て銀行を中心にした財閥が形成され、急速に発展していきます。

・財閥には、江戸時代の豪商が新政府に上手く取り入って発展した三井(呉服・両替)住友(銅銀商・両替)鴻池(酒造・両替)、明治維新後に新政府との関係を活かして登場した三菱、安田(富士銀行)、浅野、根津、大倉、古河(第一勧銀)、川崎(造船・第一勧銀)、渋沢、鈴木商店、大正・昭和初期に工業の発展にともなって登場した新興財閥(コンツェルン)で、森、日産(鮎川)、日窒、日曹、理研などがあります。

・三井、住友、三菱の三大財閥が象徴的ですが、共通するのは国家を相手にした金融支配権を持つことで力をつけたことです。三井は江戸末期の危機を察知し、幕府を見限って朝廷に千両の軍資金を提供して官軍の大スポンサーに、明治新政府樹立後は、新貨幣鋳造の為に必要な御用為替座を独占することで財閥の基盤を固めました。住友は貨幣鋳造に必要な銅・銀を幕府や政府の庇護の下で採掘権を独占、三菱は政府高官から政策情報を入手し、国家を相手にした商売で莫大な利益をあげました。

・そして潤沢な資金を元に時の権力者達との共生関係(閨閥)をつくりあげてきました。

この画像はhttp://plaza.rakuten.co.jp/chusan55/diary/201103160000/

・戦後、日本を弱体化させるためにアメリカ(GHQ)によって、一度は財閥が解体されますが、共産主義との冷戦が始まり日本の産業を育てる方向にアメリカの政策が転換したこともあり、財閥は再結集し、銀行を中心にした6代グループが形成されます。

・「三井」「住友」「三菱」がそれぞれ単体でかつての財閥を復元しましたが、その他の旧財閥は、銀行を中心に連合して集団を作りました。富士銀行を中心とする、富士(安田)、浅野、根津、大倉、森、と日産の一部で「芙蓉グルーブ」、第一勧業銀行を中心とする、古河、川崎などで「一勧グループ」、三和銀行を中心として、日立(日産の一部)を始め独立系各社が集結した「三和グループ」の六つです。

・これら大企業グループが属する経団連が経済界の実権を握るようになりますが、この経団連も旧財閥の流れを汲んだものでした。

・こうした流れが、現在も残る多くの大企業の出自です。

この画像はhttp://members2.jcom.home.ne.jp/takao_saito/03/0305.htm

★世界中が市場化していく状況の中、市場拡大の波に乗り遅れないように政官財が一体となって形成されたのが日本の大企業。そして、大企業の登場から成長の過程まで、その中心には金融資本が存在しています。

★大企業が登場し成長していく過程(市場が拡大してゆく過程)では、大企業同士は競争関係より共生関係・協調関係が重視されていました。

★参考:閨閥の歴史に迫る:財界編 日本企業の歴史と考察

2.戦後の市場拡大と「大企業」の発展

・戦後は、市場の拡大に伴い大企業がさらに発展します。特に大衆の豊かさ期待が高まり大衆の旺盛な消費需要に応える企業が発展します。政府も経済発展を第一の目標とし、自民党、官僚、経済界が一体となった55年体制が構築されました。

・この時代は大量生産、大量消費の時代であり、大量生産のためには大企業が適していました。また、つくれば売れる時代であり、生産設備投資を早く多くすればするほど多くの利益を上げることが出来るため、銀行が経済の中心になりました。

この画像はhttp://daiwariki.blog33.fc2.com/blog-entry-1065.html

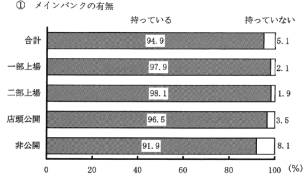

・当時の企業の発展を支えたのがメインバンク制です。メインバンクとは、融資額が最大の銀行のことですが、それだけにとどまらず、株式保有、役員派遣等を通じて取引先と密接な関係にあり、取引先が経営不振に陥った場合は、その救済・支援に当たることが期待されていました。

・戦後の日本経済は銀行が支配した、という言い方もできます。それは花形産業となった自動車産業にとっても例外ではありませんでした。自動車各社の重要な経営の決断はメインバンクの同意、許可がなければ不可能と言われるまでの影響力をもつに至ります。

この画像はhttp://www5.cao.go.jp/keizai3/keizaiwp/wp-je96/wp-je96-00301.html

・また大企業は成長拡大を続けるために、雇用を安定化させる必要があり、年功序列と終身雇用のシステムを作り出し、国民にとっては豊かな生活の象徴、安定の象徴ともなりました。

★戦後の大企業の成長は、市場の拡大、大量生産大量消費に対応することで実現しました。この成長を支えたのがメインバンク制で銀行が実質的には日本経済を支配します。

★この時代は、企業の成長が、国民の雇用を生み出し、物的な豊かさも実現した時代であり、大企業の成長発展が、国家や大衆の期待と合致した幸せな時代でもありました。

★参考:日本の戦後産業史-1- 1945~1970年:高度経済成長=市場拡大のメカニズム

3.1970年~「大企業」はどのような道を進んだのか?

・1970年、豊かさの実現(貧困の消滅)によって物的市場は拡大を停止。作れば売れた、そうした大量生産大量消費の時代は終わり、市場縮小の時代へ突入し、それまでとは状況が一変します。市場拡大=経済成長を大前提に発展を続けてきた大企業は大きな岐路に立たされます。そこで大企業はどのような道を選択したのでしょうか。いくつかの特徴的な事象を見てみます。

・多くの大企業は、グローバル企業へ、あるいは金融資本主義へ舵を切りました。国内市場(需要)の限界⇒海外へというわかりやすい展開ですが、海外進出にせよ、合併・M&Aにせよ、要するに規模を大きくして、資本効率を上げることで生き残る方法です。未開拓の消費市場へ売り込む、徹底的な効率化や人件費削減で生産コストを下げる、投下資本に対する利益回収を最大化する競争へ邁進することになります。

・グローバルといえば新しい戦略のように聞こえるかもしれませんが、本質的には大航海時代、産業革命時代から発想は全く変わっていません。そして現在もほとんどの大企業は、こうした発想、つまり「市場拡大は絶対」という固定観念の枠内で戦略を組み立てています。

・市場拡大主義の根本的な問題は、大企業にとっての利益・効率至上主義が、環境問題、資源問題、格差問題など、社会(世界)の健全な最適化の方向とは異なるということでしょう。つまり、市場は環境を守れない、社会を統合できない。

★参考:中小企業が引き起こす業態革命と大企業の終焉

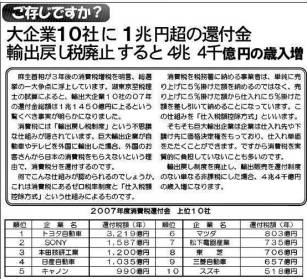

・国内経済においては、大企業体制を維持するための政策がやたらと多くなります。大銀行の法人税免除、消費税における輸出戻し税など、税制をはじめ、大衆生活よりも大企業の救済・優遇があからさまとなってきます。

・表向きは大企業によって国内雇用するためといわれたりしますが、現実には過酷な派遣労働や下請けいじめが横行、大企業のみが利を得ていたことは明らかでしょう。金融勢力を中心に、政官財一体となって既得権益の確保へ邁進したというのが事実ではないでしょうか。

★参考:大企業の優遇政策

・国の経済は、政治家、官僚、学者、マスコミ、財界が一体となって市場拡大主義に邁進します。縮小する市場に逆行して国の借金でムリヤリ市場拡大を推し進め、バブル経済とその崩壊、その後の長い停滞をつくりだしました。

・結果として、国の借金は1000兆円に膨れあがり、実体経済とかけはなれた金融経済(架空経済)が支配する世界をつくりだしました。こうして国の経済はおかしくなってゆくのですが、その責任の少なくとも一端は大企業にもあると言えるでしょう。

★参考:潮流4:輸血経済(自由市場の終焉) 潮流5:失われた40年

★1970年以降、大企業も激しい生き残り競争の時代へ突入します。その中で大企業は市場拡大に賭ける道しか選ばなかった、もしくは選べなかったと言えます。

★かつては大衆の豊かさ追求と大企業の市場拡大主義は軌を一にしていました。しかし徐々に大企業と日本国民=大衆は乖離してゆきます。今や大企業の生き残りのために大衆から搾取する社会となりつつあります。

4.大企業と大衆の意識が乖離してきているのは、なぜか?

◆私権から共認への大転換⇒自給期待の潮流⇒共同体の構築へ

※新しい活力源は、周りの期待に応える充足

私権圧力が衰弱した以上、その強制圧力によって抑圧されてきた人類本来の活力源が再生されてゆくのは、当然の理(ことわり)である。

事実、’70年以後、貧困の消滅に伴って私権追求はもはや第一の活力源ではなくなり、代わって、周りの期待に応えることによって得られる充足(安心や喜び)、すなわち共認充足こそが最大の活力源となっている。

つまり、社会の表層での統合者たちの暴走を尻目に、人々は最も深い潜在思念の地平で私権充足から共認充足へと収束先の大転換を遂げてきたのである。

この共認収束の潮流は、今後100年は続く大潮流であり、現在も私権から共認への大転換は進行中である。

そして、その途上の’11年、3.11と統合者たちの暴走を契機として、この大潮流は遂に「自分たちの手で作り出せる能力」あるいは「自分の頭で答えを出せる能力」への期待、云わば自給期待の潮流を顕在化させた。

これらの潮流が指し示す次の社会は、おそらく「自分たちで作ってゆく」共同体社会となるだろう。

・人々の根底的な活力源は、私権から共認へと大転換を遂げつつあります。その共認収束の大潮流の先に、「自分たちの手でつくりだす、自分の頭で答えを出す」=自給期待の潮流が登場していることは注目すべきです。節約志向、脱医・脱薬の健康志向、農志向、社会事業志向なども自給期待に含まれます。これらは、政治家・官僚・学者・マスコミそして大企業が固執する市場主義=拡大至上、利益・効率至上とは異なる、全く相容れない、脱市場的な意識潮流です。

・またこれらの潮流の先には「自分たちでつくってゆく」共同体志向が登場すると考えられます。自給するには仲間が必要、仲間とつくる生産基盤が必要、自分たちで動かせる集団=共同体が必要。自分たちでつくってゆく共同体は、自分たちの意識とは無関係に動く(自分たちの手ではどうしようもない)大企業とは対極の集団原理です。つまり大企業という形態は共認充足第一の時代にも逆行する存在となりつつあります。

◆大企業は市場主義を超えられない

・一方で大企業は、現在においても「市場主義」に固執し続けています。猫も杓子もグローバル化ですが、一体何のためのグローバル化なのでしょうか?目先の売上、利益は上がるのかもしれませんが、これが行き着けば、国内経済、雇用、大衆の生活にはほとんど貢献しない存在になってしまいます。これでは何のための仕事、何のための会社経営なのかわからなくなるのではないでしょうか。

・上記の「自給期待の潮流」が指し示すものを経済の面で言えば、自分たちの仕事を守る、自分たちの生活を守る、自分たちでできることは自分たちでやる、つまり地域型、自給型の経済を志向するということであり、グローバル化とはベクトルが逆です。

・特に2011年3.11東日本大震災と原発事故以降、「市場主義」の暴走と、大衆意識との乖離が目立つようになってきました。大衆は「原発は危険」と判断しているにもかかわらず、経団連大企業は原発再稼働を声高に要求しています。大衆は「TPPは国益にならない、危ない」と判断しているにもかかわらず、経団連大企業はTPP推進の大合唱です。アベノミクス、消費税etcについてもことごとく大衆の意識と政官財の乖離がはなはだしい。暴走を続けるお上を大衆が見限るのは時間の問題ではないでしょうか。

◆大企業が「市場主義」(市場拡大は「絶対」)を超えられないのは、なぜか?

・それはこれまでの歴史で見たように、はじめから大企業という存在そのものが市場拡大を前提としたものだからとも言えるし、高度経済成長の成功体験or固定観念に固執し脱却できないからとも言えるでしょう。

・あるいは大企業はそのはじまりから金融資本勢力と切っても切り離せない関係にありますが、今も金融資本勢力の意向には逆らえないからという側面も大きいのでしょう。

★大企業が固執し続ける「市場主義」と、大衆発の新しい意識「自給期待の潮流⇒共同体志向」は、今後ますます決定的に断絶してゆくでしょう。

5.大企業時代の終焉⇒共同体企業ネットワークの時代へ

◆大企業とはいかなる存在であったか?

・ひとことで言えば「大企業は市場拡大時代の申し子」。日本で言えば、明治の近代国家創設から富国強兵・殖産興業とともに登場、産業界で大企業が本流となったのは、戦後高度経済成長期の数十年。人類史において普遍的、永続的な存在ではありません。市場拡大、大量生産大量消費の物的生産様式が成立する時代にのみ、最も適応的な集団形態です。物的市場の縮小時代においては、その役割を終えるのが必然です。

★参考:大企業終焉の時代

◆大企業の行く末はどうなるのか?

・あくなき市場拡大路線=グローバル化を突き進む大企業は、未開の市場へ販売拠点を移し、人件費の最安地に生産拠点を移し、法人税の安いタックスヘイブンのような所に資本を移動するなど、多国籍化から無国籍化していくと予想されます。グローバル企業に有利な政策を国家に強要しながら、企業自身はどこの国家にも属することのない存在、どこの国民にも根ざすことのない存在になってしまうのではないでしょうか。そうなると、大衆にとっては存在する意義のないものになってしまう可能性もあります。

◆共同体企業ネットワークの時代へ

・大企業に代わる生産体はどのようなものになるでしょうか? そもそも企業=会社とは利益を生み出す機関である以前に、人々が人生の多くの時間を過ごす活動の場であり、人々にとって最も身近な現実課題と充足の場である、この原点に立ち返る必要があるでしょう。

・企業の適正規模はどうあるべきか、この問題も、市場主義からではなく、人間活動にとって根幹となる共認充足の視点から考える必要があります。

・また近代以前は大企業を頂点とするピラミッド体制ではなく、中小企業体(生産体)のネットワークが普遍的であったこと、他国にない日本の特徴として今でも多くの老舗企業が存続していること、こうした点から考えても、これからの企業形態は、共認充足⇒共認原理で統合される「共同体」に回帰してゆくでしょう。

★参考:国内企業の特徴 企業の適正規模とは? 世界に普及させたい日本の現場主義経営

※この行き詰った社会をどう再生するか

社会あっての企業であり、気になるのは崩壊寸前とも見える社会である。

借金を積み上げるしか能がなく、その果てに国民から毟り取ることしか考えずに暴走し続ける悪徳エリートたちに、もはや社会の統合を任せておけないことは明らかであり、社会の統合も国民が自分たちの手で担ってゆくしかないと、腹を固める必要がある。

では、私たちは何をなすべきか。

過去、原始共同体に代わって登場した古代の武力支配の社会であれ、それに代わって登場した近代の資力支配の社会であれ、新しい社会は、常に新しい生産体を結集した生産勢力によって実現されてきた。

従って、社会を変革し、かつ統合するためには、一定の新しい生産体を結集した新生産勢力が必要になる。

そして、次の新しい共同体社会の原点をなすのは、共同体企業である。従って、既存の企業(あるいは新企業)を共同体化し、ネットワークでつなぐ大事業が不可欠になる。

それは、新しい共同体社会を建設してゆく壮大な事業となるだろう。

★これから成すべきことは、これまでの大企業を頂点とする産業体制に代わる、地に足のついた生産者のネットワークを築いてゆくこと。

これは大きな未明課題ですが、主役となるのは、共認充足を活力源とする共同体企業が結集したネットワーク、自給期待の潮流に応える生産体を有機的につなぐネットワークとなるでしょう。

- posted by iwaiy at : 0:35 | コメント (0件) | トラックバック (1)

コメントする